主持行政院經發會 卓揆提出8項薪資創新對策 並盼提高婦女、中高齡者及高齡者勞動參與率 確保臺灣經濟成長動能

延續本(10)月17日「行政院經濟發展委員會第2次會議」主軸-包容成長,行政院長卓榮泰今(30)日主持經發會,繼續針對「薪資提升及薪資透明化議題」及「雙就業與雙照顧議題-提升婦女、中高齡者及高齡者勞動參與率」兩項議題進行討論與意見交換。卓院長表示,行政院已於107年提出10項薪資對策,今日他特別針對「政府作為加薪引擎」、「薪資透明化」及「中小企業賦能」等三大項目提出8項創新對策,作為10項薪資對策的延伸;未來政府也將持續完善公共支持體系,減輕家庭育兒顧老雙負擔,協助婦女重返職場、中高齡者及高齡者續留或重返職場,提高其勞動參與率,確保臺灣經濟成長動能。卓院長在聽取國家發展委員會「薪資提升及薪資透明化議題」報告後表示,行政院於107年提出10項薪資對策,包含5項短期目標(公部門主動解決低薪、薪資水準列入政府採購及頒發獎項之加分項目、鼓勵企業家加薪、薪資透明化、提高時薪)與5項中長期目標(增加投資、加速產業升級、降低受薪階級負擔、提升人力素質、降低學用落差),並逐步推動相關具體措施,目前已展現階段性成果,請相關部會以短中長期各項目標持續精進,並依最新國內外情勢變化及國家發展計畫滾動修正,從政府作為加薪引擎、薪資透明化、強化產學合作、中小企業賦能、優化產業結構及附加價值等面向進行研議。

卓院長在會中特別提出8項創新對策,作為上述10項薪資對策的延伸,而8項創新對策共分為三大項目,第一大項為「政府作為加薪引擎」,包含3項創新對策:第一,政府部門應負擔起帶頭的責任,114年起中央政府的約聘/約僱/約用人員,以及勞務承攬進駐政府單位工作服務的基層員工,月薪應高於最低工資1.1倍(約31,449元);第二,政府部門應定期檢討及提高勞務採購薪資標準,應高於最低工資1.1倍(約31,449元);第三,配合《證券交易法》修正,金融監督管理委員會要求上市(櫃)公司要在章程中明定,從年度盈餘提撥一定比率,為基層員工調薪或分配酬勞。

卓院長接續說明,第二大項為「薪資透明化」,包含3項創新對策:第一,請勞動部研議修正《就業服務法》薪資揭露門檻,提升至5萬元。第二,請金管會研議將一定之薪資門檻,即最低工資之1.3倍(約37,167元),納入上市(櫃)公司申請許可審核,以利提升非主管員工薪資,確保合理薪資條件;第三,請勞動部與金管會等部會共同研議將相關勞權指標,例如基層員工「薪資平均數」及「薪資中位數」變動比等,於114年納入永續報告書揭露範圍及公司治理評鑑項目;另上市(櫃)公司實收資本額100億元以上者,自117年度起申報性別薪資差距,讓加薪狀況、性別平權落實程度更公開透明。

卓院長進一步指出,第三大項為「中小企業賦能」,包含2項創新對策:第一,請經濟部擴大輔導,創造中小微企業獲利及加薪能力,受益對象主要為批發零售業、住宿、餐飲業及製造業,而企業成功提升獲利後,應將為員工加薪或分潤,納入後續政府輔導方案申請的要件之一,其中也包含已修正的《中小企業發展條例》,提高企業幫員工加薪的租稅優惠;第二,為鼓勵有獲利之中小企業善盡社會責任,對員工加薪,以帶動國內薪資水準成長,經濟部將研議新增「鼓勵中小企業為員工加薪信用保證措施」,對員工加薪經金融機構或信保基金核認屬實之中小企業,額外提供3,500萬元保證融資額度,保證成數最高9.5成,保證手續費從低以0.1%計收。卓院長強調,他今日率先提出8項創新對策,未來仍可因應各種情勢變化持續增加提出「10+N」對策。

針對勞動部「雙就業與雙照顧議題-提升婦女、中高齡者及高齡者勞動參與率」報告,卓院長表示,經濟發展必須普惠大眾,讓國人都能公平參與、共享成果,而雙就業、雙照顧是其中非常關鍵的策略。政府會持續完善公共支持體系,以減少民眾出門上班、回家要「第二輪班」的照顧負擔,讓工作者都能夠平衡工作與家庭責任、照顧不離職,並藉由持續精進職場支持方案,提高婦女、中高齡者及高齡者的勞動參與率,以確保臺灣經濟成長動能。

卓院長請衛生福利部及教育部積極透過社會投資策略,推動友善托育措施及「長照3.0」,協助減輕家庭育兒、照顧長者的壓力;此外,請勞動部以更積極的誘因,協助婦女、中高齡者及高齡者重返職場,並排除職場障礙,獎勵雇主增加僱用,設定更有企圖心的目標,包括:預定114年至117年每年增加3.5萬名婦女重返職場、12萬名中高齡者及高齡者續留或重返職場,持續提高婦女、中高齡者及高齡者的勞動參與率。同時,針對育嬰留停部分,將於114年研議修正《就業保險法》、《公教人員保險法》及《軍人保險條例》,讓領滿6個月育嬰留職停薪津貼的雙親,再增加各1個月津貼,以強化經濟支持及提升男性參與;另請勞動部持續試辦彈性育嬰留職停薪,並審慎評估,作為未來政策精進之參考。

主持行政院經濟發展委員會第2次會議 卓揆:積極促進中小微企業多元振興及青年多元發展 推動下一波經濟改革與成長

行政院長卓榮泰今(17)日主持「行政院經濟發展委員會第2次會議」時表示,本次會議以「包容成長」為主軸,會中委員們對於如何促進中小微企業多元振興發展及青年多元發展等議題進行充分討論,將由經濟部建立單一服務窗口,幫助中小微企業落實數位、淨零雙軸轉型及發展通路,並提供普惠貸款及租稅優惠等兩項配套措施。此外,政府打造「促進產學連結合作育才平臺」,促進產業人力媒合,並鼓勵民間企業提供企業見習或實習名額,同時也規劃「青年百億海外圓夢基金計畫」,鼓勵青年到海外學習多元及重要產業,並持續強化跨域創新與專業技術人才培育,為青年創造更寬廣的未來。卓院長致詞時表示,從今(2024)年7月18日召開第1次行政院經濟發展委員會議,以及9月3日第1次顧問會議開始,各相關部會已逐一檢視及追蹤相關會議結論,並準備就緒進入執行面。卓院長強調,確實掌握計畫執行時間及推動進程,具體執行相關目標,才能讓國人感受到政府積極推動下一波經濟改革與成長,使創新驅動的成果得以普惠大眾。

卓院長指出,本次會議主軸為「包容成長」,涵蓋臺灣超過163萬家的中小微企業,以及廣大受薪階級。其中涉及的各項政策,將會是一般人民對經發會最有感的內容,更是未來政府推動國家經濟發展的重中之重,期盼透過跨部會積極合作,以及與民間公私協力,共同達到「讓青年敢追夢,勞工好薪情,家庭有支持,企業能轉型」的目標。

隨後,卓院長在聽取行政院經濟能源農業處說明「前次會議決議辦理情形」報告後表示,第一次會議中的三項決議,包含「兆元投資國家發展方案」、「打造臺灣成為亞洲資產管理中心」及「國家人才競爭力躍升方案」,目前都已有階段性進展。

卓院長進一步指出,在「兆元投資國家發展方案」部分,政府正逐步建立創新促參的提案機制,期盼儘速建立跨部會投資平臺「促參專案辦公室」,提供更優惠的融資條件,並增加公共建設相關金融產品,以鼓勵更廣泛的民間參與。此外,在「打造臺灣成為亞洲資產管理中心」方面,政府預計於明(2025)年完成法規大幅鬆綁、推動第一檔臺日跨境ETF上市掛牌、增加私人銀行家數、創建臺版TISA個人投資帳戶、成立資產管理專區,並預估新增1,200億元的公共建設投資,推動「2年有感」的各項措施。

至於「國家人才競爭力躍升方案」,卓院長表示,該方案已在9月27日核定,政府將擴大招募僑生及國際生,提供畢業後留臺誘因,及吸引數位遊牧人才,並於行政院南部聯合服務中心設立「國際人才服務及延攬中心」(Talent Taiwan),作為專業人才的媒合據點。政府會持續推動智慧化、數位化的人才培育及產業轉型,強化臺灣競爭優勢。

卓院長強調,經濟發展是為整體臺灣人民打造更公平的社會,更文明的國家,請相關部會針對經發會各項通過的決議積極合作,必須掌握進度,訂定明確時間、具體進程及清楚目標;同時,在推動過程中,隨時注意社會各界的討論與建議,並重視顧問會議中的各項建言,以形成具體可行的政策。

針對經濟部「中小微企業多元振興發展議題」報告,卓院長表示,中小微企業是許多家庭的生計,也是國家整體的經濟命脈。政府於明年度投入116億元預算,推動「中小微企業多元振興發展計畫」,將以「3策略、2配套、1窗口」,幫助中小微企業落實數位、淨零雙軸轉型及發展通路,同時也提供普惠貸款及租稅優惠等兩項配套措施,由經濟部建立單一服務窗口,以最簡便、直接的方式提供協助。

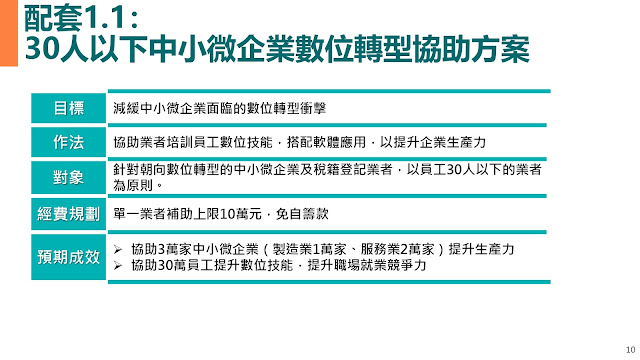

卓院長指出,新增的兩項配套措施,主要以規模在30人以下的企業為原則,為其量身打造的轉型加速器,包括:「普惠金融貸款」,讓中小微企業更容易取得必要的資金,引進合適的數位及淨零轉型應用工具,以及發展國內外通路;第二項措施則是單一企業最高10萬元的數位轉型協助方案,除可降低基本工資調整帶來的衝擊,也幫助員工培養數位技能,提升勞工生產力及企業競爭力。請經濟部會同相關部會,持續掌握產業需求,給予中小微企業更多支持。

卓院長說,9月3日經發會顧問會議的結論之一為「建立共同品牌以利海外拓展」,規劃以共同品牌Taiwan Select與Taiwan Excellence推動優良產品及優勢產業進入國外通路,以利海外市場的拓展,這是很好的創意,請各相關部會持續凝聚共識,以利後續推動。

針對教育部「青年多元發展議題」報告,卓院長表示,為促進產學人才培育,協助學生多元職場學習,教育部與相關部會合作,透過「促進產學連結合作育才平臺」,促進產業人力媒合。請經濟部及金融監督管理委員會研議可行的制度誘因,鼓勵民間企業公司自明年起,每年至少提供2萬個,全職或部分工時的實習名額。其中,全職實習者的薪資,每月應以3萬元以上為原則。

卓院長指出,為開拓年輕人國際視野,教育部正規劃「青年百億海外圓夢基金計畫」,後續請各部會積極開發每年至少10個、總計至少300個以上的名額,使國內青年可到海外組織、機構等單位蹲點見習,並鼓勵青年自主提案。卓院長強調,國家培育青年,青年落實夢想,期待臺灣年輕人能累積豐富海外經驗,學習未來多元及重要產業,回國貢獻所長,達到「國家幫青年圓夢,青年為國家圓夢」的目標。

卓院長進一步說,為提供彈性學制、擴展多元學習管道,請教育部依規劃推動「跨域彈性修業試辦計畫」、「技術型高中與科技大學合作3+2新五專模式專班」等創新政策,持續強化跨域創新與專業技術人才培育,為青年創造更寬廣的未來。此外,為照顧弱勢及支持青年族群的居住需求,居住平權必須持續推動,請內政部、財政部等相關部會通力合作,滾動檢討、持續精進,務必要達成政府協助青年多元發展、減輕青年負擔的政策目標。

最後,卓院長表示,今日報告中所提各項創新政策,包含技術型高中與科技大學合作3+2新五專模式專班、跨域彈性修業試辦計畫、跨校AI學程聯盟、擴大職場實習機制、青年百億海外圓夢基金計畫、促進青年人才交流、擴大招收僑外生等,均為政府為促進青年多元發展所提出的新政策,請教育部加強對外宣導,以嘉惠青年學子。

湖口茶香步道已成為新竹縣最受歡迎的步道之一。遊客漫步茶園,還可發掘碉堡遺跡,吸引各地民眾來遊憩散步。

湖口茶香步道已成為新竹縣最受歡迎的步道之一。遊客漫步茶園,還可發掘碉堡遺跡,吸引各地民眾來遊憩散步。 新竹縣榮獲「2024致敬城鄉魅力大賞」5項大獎

新竹縣榮獲「2024致敬城鄉魅力大賞」5項大獎 內政部國土署「2024致敬城鄉魅力大賞」,竹市榮獲「城鄉金讚賞-縣市績效評鑑特優」肯定,由竹市府參議林正光代表受獎。

內政部國土署「2024致敬城鄉魅力大賞」,竹市榮獲「城鄉金讚賞-縣市績效評鑑特優」肯定,由竹市府參議林正光代表受獎。 竹市榮獲「城鄉魅力賞」競爭型優等。

竹市榮獲「城鄉魅力賞」競爭型優等。 竹市榮獲「城鄉魅力賞」政策引導型佳作。

竹市榮獲「城鄉魅力賞」政策引導型佳作。 竹市榮獲「城鄉金讚賞」環境景觀總顧問優等。

竹市榮獲「城鄉金讚賞」環境景觀總顧問優等。 2024致敬城鄉魅力大賞 嘉義縣榮獲6項大獎

2024致敬城鄉魅力大賞 嘉義縣榮獲6項大獎 2024致敬城鄉魅力大賞 嘉義縣榮獲6項大獎

2024致敬城鄉魅力大賞 嘉義縣榮獲6項大獎 2024致敬城鄉魅力大賞 嘉義縣榮獲6項大獎

2024致敬城鄉魅力大賞 嘉義縣榮獲6項大獎 2024致敬城鄉魅力大賞 嘉義縣榮獲6項大獎

2024致敬城鄉魅力大賞 嘉義縣榮獲6項大獎 2024致敬城鄉魅力大賞 嘉義縣榮獲6項大獎

2024致敬城鄉魅力大賞 嘉義縣榮獲6項大獎